Gastronomie et cuisine québécoise

Lorsqu’on évoque la gastronomie québécoise, deux images viennent souvent à l’esprit : une poutine dégoulinante de fromage en grains et une montagne de crêpes arrosées de sirop d’érable. Si ces emblèmes sont incontestablement délicieux et ancrés dans la culture, ils ne sont que la pointe visible d’un iceberg culinaire riche, complexe et en constante évolution. La cuisine d’ici est un fascinant récit qui se goûte, une histoire de rencontres entre les peuples, d’adaptation à un climat rigoureux et de fierté pour un terroir unique.

Cet article vous propose un voyage au cœur des saveurs qui définissent le Québec. Nous explorerons ensemble les racines de cette identité culinaire, nous partirons à la rencontre des produits phares qui façonnent ses paysages et ses assiettes, nous revivrons les rituels gourmands qui rythment les saisons et, enfin, nous vous donnerons les clés pour devenir, à votre tour, un ambassadeur éclairé de cette gastronomie généreuse et surprenante.

Quelles sont les racines de la cuisine québécoise ?

Pour comprendre la cuisine québécoise d’aujourd’hui, il faut remonter le temps. Son ADN est le fruit d’un métissage unique, un triptyque d’influences qui a façonné son caractère au fil des siècles. C’est une cuisine de subsistance devenue une cuisine d’identité.

Le triple héritage : France, Grande-Bretagne et Premières Nations

L’âme de la cuisine québécoise repose sur trois piliers fondateurs. Des Premières Nations, elle a hérité la connaissance du territoire et de ses trésors : le maïs, les courges, le gibier, mais surtout, le secret de la sève d’érable, qui bien avant de devenir sirop, était une source d’énergie précieuse. De la France, elle conserve les techniques de base, l’amour des plats mijotés longuement comme les ragoûts, les tourtes et les soupes-repas qui tiennent au corps. Enfin, la Conquête britannique a laissé son empreinte avec les pâtés, l’usage de la pomme de terre et une certaine culture du petit-déjeuner copieux, comme les fèves au lard.

La « Révolution tranquille » dans l’assiette

Pendant longtemps, la cuisine québécoise est restée une affaire de famille, une tradition transmise de mère en fille. Mais à partir des années 1960 et 1970, un vent de changement souffle sur le Québec, et les cuisines n’y échappent pas. Des chefs, inspirés par la Nouvelle Cuisine française, commencent à revisiter les classiques, à alléger les recettes et, surtout, à mettre en valeur les produits d’ici. C’est l’émergence d’une véritable gastronomie québécoise, fière de ses racines mais ouverte sur le monde.

Le terroir québécois : une signature dans l’assiette

Le concept de terroir est essentiel pour comprendre la gastronomie d’ici. Il désigne l’influence du climat, du sol et du savoir-faire humain sur le goût d’un produit. Au Québec, avec ses saisons très marquées et ses vastes étendues, le terroir s’exprime avec force et caractère, donnant naissance à des produits emblématiques.

L’érable, l’or blond du Québec

Le sirop d’érable est bien plus qu’un simple sucre ; c’est le symbole du printemps et d’un savoir-faire ancestral. Il faut savoir que sa classification ne correspond pas à une échelle de qualité, mais plutôt à un moment dans la saison de la récolte.

- Doré (début de saison) : goût délicat, parfait sur un yaourt ou une crème glacée.

- Ambré (milieu de saison) : goût riche et pur, idéal pour les vinaigrettes.

- Foncé (fin de saison) : saveur plus robuste et caramélisée, excellent pour la cuisson et les sauces.

- Très foncé (toute fin de saison) : goût prononcé, utilisé pour parfumer et colorer des sauces ou des laques.

Les fromages, une révolution de saveurs

Si la production de fromage existe depuis l’époque de la Nouvelle-France, c’est au cours des dernières décennies que le Québec a connu une véritable explosion fromagère. Des centaines d’artisans-fromagers ont développé une expertise incroyable, créant une diversité de fromages qui rivalisent avec les meilleurs au monde. Du fromage en grains « skouik-skouik » indispensable à la poutine aux pâtes molles coulantes, en passant par les bleus de caractère et les cheddars vieillis, le plateau de fromages québécois est une invitation à la découverte.

Cidres, vins et spiritueux : le savoir-boire local

Le climat nordique du Québec a forcé les producteurs à innover. Le résultat ? Des boissons uniques qui reflètent leur environnement.

- Le cidre de glace : Une invention québécoise née de l’hiver rigoureux. Le jus de pomme est concentré par le froid naturel, donnant un nectar liquoreux et complexe, parfait pour le dessert ou avec le fromage.

- Les vins de cépages hybrides : Pour résister au gel, les vignerons québécois ont adopté des cépages rustiques comme le Frontenac (noir, gris, blanc), le Vidal ou le Marquette. Ces variétés donnent des vins au caractère distinctif, vifs et aromatiques.

- Les microbrasseries et distilleries : Le Québec est également un chef de file dans le monde de la bière artisanale et des spiritueux. De nombreuses distilleries mettent en valeur les saveurs locales, utilisant des aromates de la forêt boréale pour créer des gins et autres alcools uniques.

Les rituels gourmands qui rythment les saisons

La gastronomie québécoise est indissociable du cycle des saisons. Chaque période de l’année amène ses propres produits et, avec eux, ses traditions culinaires et ses rassemblements festifs. Manger québécois, c’est vivre au rythme de la nature.

Le temps des sucres : l’incontournable du printemps

Quand la neige commence à fondre, c’est le signal : les cabanes à sucre ouvrent leurs portes. Plus qu’un simple repas, c’est un pèlerinage culturel. Le menu est traditionnellement riche et roboratif, conçu pour « se sucrer le bec ». On y déguste du jambon à l’érable, des fèves au lard, des omelettes, des saucisses dans le sirop et les fameuses « oreilles de crisse » (du lard salé frit). Le repas se termine immanquablement par la tire d’érable, versée chaude sur la neige.

L’été : le temps des récoltes et des grandes tablées

L’été est synonyme d’abondance et de repas en plein air. C’est la saison des fraises et des framboises cueillies à la ferme, mais surtout, celle de l’épluchette de blé d’Inde (maïs). Les familles et les amis se réunissent pour éplucher les épis de maïs qui seront ensuite bouillis et servis simplement avec du beurre et du sel. C’est un rituel social simple, convivial et délicieux.

L’automne et l’hiver : la saison du réconfort

Avec l’arrivée du temps froid, la cuisine se fait plus réconfortante. C’est la saison des courges, des pommes et de la chasse. Les plats mijotent longuement sur le feu, embaumant la maison. C’est le moment de savourer les grands classiques du répertoire québécois :

- La tourtière : Ce pâté à la viande est un incontournable du temps des Fêtes. Sa recette varie d’une région à l’autre, la plus célèbre étant celle du Lac-Saint-Jean, généreuse en cubes de viandes et en pommes de terre.

- Le ragoût de boulettes : Un autre plat emblématique, où des boulettes de porc et de veau mijotent doucement dans une sauce brune veloutée.

- La soupe aux pois : Un plat humble mais essentiel, qui a nourri des générations de Québécois durant les longs hivers.

Comment s’approprier la gastronomie québécoise au quotidien

Découvrir la gastronomie québécoise, c’est aussi apprendre à la reconnaître, à la choisir et à l’intégrer dans sa propre cuisine. Devenir un consommateur éclairé est la meilleure façon de soutenir les artisans et de profiter pleinement de la richesse du terroir.

Les clés pour une consommation locale et avisée

Pour vous lancer, voici quelques pistes concrètes :

- Fréquentez les marchés publics : Des lieux comme le marché Jean-Talon à Montréal ou le Grand Marché de Québec sont des temples de la gastronomie locale. C’est l’endroit idéal pour rencontrer les producteurs, poser des questions et goûter avant d’acheter.

- Apprenez à décoder les étiquettes : Familiarisez-vous avec les logos comme « Aliments du Québec » ou les appellations contrôlées (IGP pour le cidre de glace, par exemple). Ces certifications vous garantissent l’origine et la qualité des produits.

- Osez cuisiner les classiques : Lancez-vous dans la préparation d’une poutine maison, d’une tarte au sucre ou d’un pâté chinois. C’est en mettant la main à la pâte qu’on s’approprie véritablement une culture culinaire.

- Sillonnez les routes gourmandes : Le Québec offre de nombreux circuits thématiques comme la Route des Vins, la Route des Cidres ou le Chemin du Terroir. C’est une manière formidable de combiner tourisme et découvertes gastronomiques.

En conclusion, la gastronomie québécoise est une invitation permanente à la curiosité. C’est une cuisine vivante, qui a su préserver la mémoire de ses plats traditionnels tout en embrassant la modernité et l’innovation. Derrière chaque fromage, chaque bouteille de cidre, chaque plat mijoté, il y a le travail et la passion d’artisans qui façonnent, jour après jour, une identité culinaire unique au monde. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un produit du Québec, voyez-y plus qu’un aliment : un morceau d’histoire et de terroir à savourer.

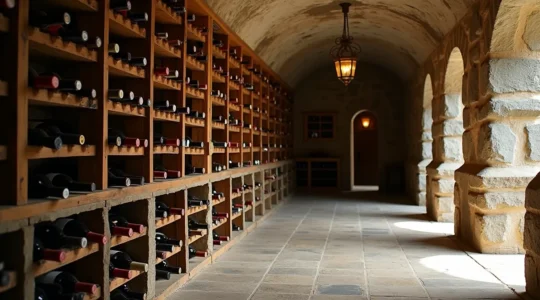

Bâtir sa cave québécoise : le guide pour choisir, acheter et faire vieillir les vins d’ici

La constitution d’une cave de vins québécois performante n’est pas un pari, mais une science qui repose sur des critères d’investissement précis. Le potentiel d’un vin québécois se mesure à sa structure technique (acidité, tanins, élevage) et non à sa…

Lire la suite

Le cidre québécois, bien plus qu’une boisson sucrée : le guide pour devenir un cidrologue averti

Contrairement à l’idée reçue d’une boisson sucrée et simple, le cidre québécois est un véritable « vin de pomme », complexe et digne des plus grandes caves. Ce guide révèle les secrets de son terroir pommicole, de la chimie du…

Lire la suite

Le grand livre des fromages du Québec : le guide pour passer de simple amateur à véritable connaisseur

Cesser de choisir vos fromages au hasard est plus simple qu’il n’y paraît : la clé est de voir le fromage non comme un produit, mais comme une histoire à raconter. Le secret réside dans la maîtrise d’une « grammaire gustative »…

Lire la suite

Mangez local, mais pas seulement : le guide pour devenir un véritable allié des agriculteurs québécois

Acheter « local » est une première étape essentielle, mais elle ne suffit souvent pas à garantir la pérennité des fermes québécoises qui nous nourrissent. Le vrai soutien passe par l’adhésion à des modèles économiques comme l’Agriculture Soutenue par la…

Lire la suite

Survivre et savourer : le guide stratégique pour profiter à 100% d’un festival gastronomique

La clé d’un festival gourmand réussi au Québec n’est pas de goûter à tout, mais d’adopter un plan de match stratégique pour maximiser chaque dollar et chaque minute. Analysez la programmation comme un expert pour cibler les expériences uniques au-delà…

Lire la suite

Le flair du « foodie » : comment trouver les perles rares de la restauration locale, celles que les guides ignorent

Identifier un restaurant québécois authentique n’est pas une question de notes en ligne, mais de décryptage des codes locaux. Les restaurants authentiques évitent les menus avec photos et les formules « tout-en-un » pour touristes. Maîtriser le jargon d’un casse-croûte (« steamé all-dressed »)…

Lire la suite

Devenez un chef de la cuisine québécoise : 5 plats traditionnels à maîtriser

En résumé : La cuisine québécoise semble complexe, mais elle repose sur des techniques scientifiques simples et accessibles. La réussite d’une poutine dépend de la maîtrise de la double friture, un principe de gestion de l’humidité. Le débat sur la…

Lire la suite

Votre épicerie fine n’est pas un supermarché : comment en faire votre nouvelle école de cuisine

Cessez de voir l’épicerie fine comme un simple magasin; c’est en réalité votre plus accessible école de cuisine et un accès direct au cœur du terroir québécois. Le véritable rôle de votre épicier est celui d’un curateur et d’un mentor,…

Lire la suite

La carte des trésors sucrés du Québec : un voyage au pays des confiseries artisanales

La véritable richesse de la confiserie québécoise ne se trouve pas uniquement dans le sirop d’érable, mais dans la diversité de ses traditions régionales et de ses savoir-faire ancestraux. Les rituels communautaires, comme la tire de la Sainte-Catherine, sont le…

Lire la suite

L’ADN de la cuisine québécoise : un voyage de la tourtière de grand-mère au restaurant étoilé

L’identité de la cuisine québécoise ne réside pas dans une liste de plats, mais dans sa capacité à raconter l’histoire. Chaque recette est une archive gustative qui témoigne d’un passé de subsistance, d’une Révolution tranquille culinaire et d’une affirmation culturelle…

Lire la suite